„Eigentlich ist es doch wirklich schade, um die Tage dazwischen.“ Eine Freundin hat das vor Kurzem zu mir gesagt. Gleich nachdem ich ihr erzählt habe, wie sehnsüchtig ich darauf warte endlich wieder meinen Freund besuchen zu können. Wegen der Corona-Umstände geht das nämlich gerade nicht. Und plötzlich dachte ich: „Sie hat ja recht!“ Tagein tagaus steuern wir auf markante Tage und wichtige Ereignisse zu – auf Geburtstage, Abschlussprüfungen, Konzerte unserer Lieblingsbands, auf das Wiedersehen mit einem Liebsten. Die Tage bis zu diesem Ereignis verwünschen wir oft, weil sie die Zeit bis zum Zieltag unerträglich in die Länge ziehen. Dabei könnten uns diese Zwischentage wahrscheinlich genauso bereichern wie die großen Ereignisse an sich. Wir müssten ihnen nur etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.

Jetzt gerade warten wir gemeinschaftlich auf das Ende der Corona-Pandemie und all der Beschränkungen, die sie mit sich gezogen hat. Wir warten darauf, dass die Geschäfte wieder öffnen, die Kontaktverbote ihre Geltung verlieren, jeder wieder seinem geregeltem Alltag nachgehen kann und die Nachrichten wieder über etwas anderes berichten, als die neusten Entwicklungen der Pandemie. Absolut verständlich – mir geht es ja genauso. Als ich dann aber über die Worte meiner Freundin nachdachte, fragte ich mich ob wir den Tagen bis dahin, den „Tagen dazwischen“, nicht vielleicht eine Chance geben sollten uns genauso zu begeistern. Immerhin könnten wir Dinge tun, für die wir sonst nie Zeit hatten und uns an Kleinigkeiten erfreuen.

Also habe ich ein kleines Selbstexperiment gestartet und eine Woche lang aufgeschrieben, was „die Tage dazwischen“, die Tage während der Pandemie, während es Wartens für mich besonders oder bemerkenswert gemacht hat. Und warum sie eigentlich genauso viel Aufmerksamkeit verdient haben, wie der Tag an dem wir zur Normalität zurückkehren können.

Montag – Matheaufgaben, Kaffee und Geschwisterzeit

Für den Montag ist diese ganze Pandemie eigentlich eine großartige Sache. Bisher war er schließlich bei jedermann verhasst – der Tag, der das Wochenende zur Vergangenheit werden lässt. Und auf einmal ist er einfach nur ein Tag, wie jeder andere auch. Ein weiterer Tag der Corona-Pandemie. Ich koche mir also einen Kaffee und gebe dem Montag eine Chance mich als mein erster „Tag dazwischen“ zu überraschen. Gerade als der Kaffee fertig ist, schlurft meine kleine Schwester in die Küche. So wie alle anderen Schulen, hat auch ihre geschlossen. Dafür bekommt sie jetzt jeden Tag neue Aufgaben per Dropbox zur Verfügung gestellt. „Kannst du mir nach dem Frühstück vielleicht bei den Matheaufgaben helfen?“, fragt sie. Das bringt mich zum Schmunzeln. Ich war in der Schule nämlich selbst nicht die Beste in Mathe, aber für den Stoff der 9. Klasse wird es bestimmt reichen. „Klar.“, sag ich also und freue mich ganz nebenbei, dass mein Kaffee so gut schmeckt. Kurz darauf setzen wir uns also zusammen und üben Flächenberechnung, Umrechnungszahlen und die Benennung von mathematischen Körpern. Immer wenn meine Schwester etwas verstanden hat, sieht man ihr die Freude in den Augen an und ich kann gar nicht anders als mich mit ihr zu freuen. Und ganz nebenbei merke ich mir 2 Jahre nach meinem Abitur auch endlich, was der Unterschied zwischen der Mantel- und der Deckfläche eines Quaders ist. Wir haben also beide Erfolge zu verzeichnen! Als wir fertig sind kochen wir zusammen und gehen im Anschluss spazieren. Dabei wird mir plötzlich bewusst, wie lange wir nicht mehr so viel Zeit gemeinsam verbracht haben. Logisch, ich bin schließlich ausgezogen und studiere in einer anderen Stadt. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wer gerade ihre besten Freunde sind, oder was sie nachmittags alles so macht. Ich nehme mir also vor, die Zeit mit ihr in den nächsten Wochen so richtig auszukosten. Wer weiß, ob so eine Gelegenheit noch einmal wieder kommt. Während ich diesen Entschluss fasse, halte ich das Gesicht in die Frühlingssonne. Wenn das kein guter Start für die „Tage dazwischen“ ist!

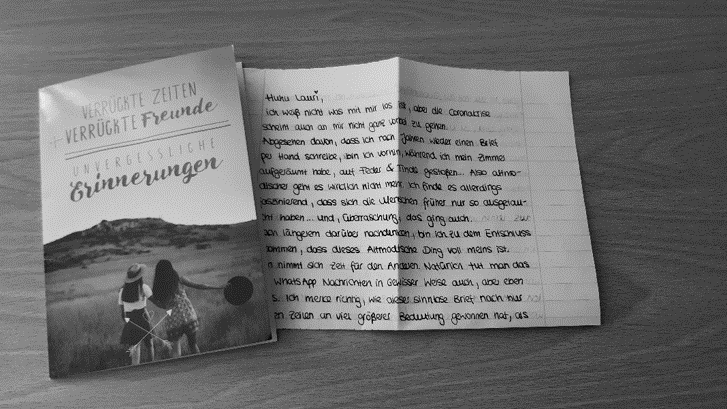

Dienstag – Handgeschriebene Post

Normalerweise ist der tägliche Blick in den Briefkasten ein recht unspektakuläres Unterfangen. Entweder der Kasten ist leer oder gefüllt mit bunten Werbekatalogen, die kurz darauf in der blauen Tonne landen. Liegt doch einmal ein Brief darin, ist es meistens bloß die Strom- oder Gehaltsabrechnung. Aber wie wir ja alle wissen, sind die Zeiten gerade alles andere als normal. Als ich also heute in den Briefkasten spähte, lag darin ein Brief, der rein gar nichts offizielles an sich hatte. Er war handschriftlich an mich adressiert worden und kam von einer Freundin aus Thüringen. Überrascht und voller Erwartung öffnete ich ihn. Fasziniert überflog ich die Zeilen, die nicht nur von Hand, sondern zusätzlich in schwarzer Tinte verfasst worden waren. Meine Freundin berichtete wie sie beim Aufräumen (das scheint zu aktuell im Trend zu sein) auf Feder und Tinte gestoßen war und beides sofort hatte ausprobieren wollen. Ich musste schmunzeln. Besonders im Kopf geblieben ist mir aber folgendes: „Ich merke richtig, wie dieser sinnlose Brief nach nur wenigen Zeilen an viel größerer Bedeutung gewonnen hat, als meine 40 WhatsApp-Nachrichten, die ich heute geschrieben habe.“ Ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht und verstehe genau was sie meint. So eine WhatsApp-Nachricht verschicken wie mal so nebenbei – im Bus, im Unterricht, beim Mittagessen. Für so einen Brief muss man sich Zeit nehmen. Allein schon deswegen, weil die Tinte sonst verschmiert. Meine WhatsApp-Chatverläufe scrolle ich nur sehr selten noch einmal durch, um alte Nachricht ein zweites Mal zu lesen. Alte Briefe von meiner Uroma oder von Grundschulfreunden nehmen ich hingegen öfter noch einmal zur Hand um sie zu lesen. So ein Brief ist definitiv etwas besonders. Ich bin dankbar, dass die aktuellen Umstände dazu geführt haben, dass sich meine Freundin die Zeit genommen hat, ihn mir zu schreiben. Lächelnd nehme ich mir vor ihr Einen zurück zu schreiben – wenn auch nicht mit Feder und schwarzer Tinte.

Mittwoch – Das Fotoalbum

Nachdem ich gestern festgestellt habe, dass man einen hangeschrieben Brief eher nochmal liest, als eine WhatsApp-Nachricht, ist mir heute eine Sache eingefallen, bei der es ähnlich ist: Fotos. Ich habe Tausende davon. Auf meinem Rechner, auf meinem Telefon, auf 3 verschiedenen SD-Karten und 2 weiteren USB-Sticks. Urlaubsbilder, Familienfotos, Blödelbilder mit Freunden. Bilder von Essen, Bilder von Blumen, Bilder von Hunden. Sie alle haben eins gemeinsam. Ich schau sie wirklich selten an. Dabei sind wirklich schöne Fotos dabei! Nach jedem Urlaub habe ich mir vorgenommen sie auszudrucken und in ein Album zu kleben. Wirklich Zeit dafür hatte ich dann aber nie. Nachdem ich im Februar allerdings mit meinem Freund in Prag war, habe ich mich zusammengerissen und doch mal eins gebastelt. Ich habe die Fotos bestellt, zurechtgeschnitten, eingeklebt, beschriftet und sogar Eintrittskarten und Kassenzettel dazu gepackt. Es hat ganz schön viel Arbeit gemacht, aber es hat sich gelohnt. Vor allem aber habe ich das Album und die Fotos darin danach wirklich oft angeschaut. Mit meinem Freund, meiner Schwester, meinen Eltern oder auch allein. Es nimmt sich einfach schön in die Hand und man hat direkt noch ein paar Notizen dazu. Gerade halte ich es wieder in den Händen und denke verträumt an die unbeschwerten Tage in Prag zurück. Mir fällt auf, wie wichtig es ist solche Erinnerungen zu haben. Denn genau diese schönen Erinnerungen sind es doch, die uns helfen auch die schwere Zeiten zu überstehen.

Donnerstag – Brötchen backen

Heute Morgen wollte ich frische Brötchen vom Bäcker holen. Allerdings darf jetzt immer nur eine Person in den Laden eintreten und die Schlange davor war bereits ziemlich lang. „Gut, ich hab ja Zeit.“, habe ich gedacht. Nach zehn Minuten fing es an zu regnen und ich hatte keinen Schirm mitgenommen. Ich habe mich dann spontan umentschieden und im Supermarkt daneben Hefe, Kürbiskerne und Mehl gekauft. Jetzt wird einem ja überall empfohlen selber zu kochen und zu backen. Nun stehe ich also in der Küche und backe das erste Mal in meinem Leben meine eigenen Brötchen. Ich habe mir für den Anfang ein recht einfaches Rezept herausgesucht, bin aber trotzdem nicht ganz sicher, wie ich mich schlage. Meine Freude ist deshalb umso größer, als ich nach dem ruhenden Teig sehe und bemerkte wie toll er aufgegangen ist. Kurz darauf sind die Brötchen im Ofen und als irgendwann die ganze Küche nach frischem Gebäck duftet, ist es fast schon egal, ob sie am Ende genießbar sind oder nicht. Letztendlich sind sie zwar geschmacklich verbesserungswürdig, aber die Konsistenz ist klasse. Innen fluffig, außen knusprig. Vor allem aber sind die Brötchen selbst gebacken. Irgendwie schön, welche kleinen Freuden die aktuellen Umstände doch hervorbringen können.

Freitag – Restaurant @Home

Gestern Abend hat meine Mama gemeint, wie gern sie am Wochenende etwas schönes unternommen hätte. Sie wäre gern mal wieder schick Essen gegangen. Meine Schwester und ich haben also überlegt, was man da vielleicht machen könnte. Schließlich sind wir zu folgendem Entschluss gekommen. Wenn unsere Mama nicht ins Restaurant gehen kann, dann holen wir ihr einfach ein Restaurant nach Hause. Heute haben wir also den ganzen Tag gegoogelt, wie man Servietten faltet und ausprobiert was am Besten aussieht. Am Ende haben wir uns für kleine Hasen entschieden. Es ist ja auch bald Ostern. Ich habe einen guten Wein aus dem Keller geholt und meine Schwester hat auf ein kleines Kärtchen das Menü geschrieben: Flammkuchen und ein Glas Weißwein. Den finalen Schliff hat unser Restauranttisch dann durch einen Strauß Rosen bekommen. Obwohl…Das stimmt eigentlich nicht ganz. Ganz vollkommen ist er erst durch das Lächeln unserer Mama geworden, das bei seinem Anblick über ihr Gesicht gehuscht ist. Jetzt sitze ich auf dem Sofa und realisiere wie dankbar ich dafür bin, dass ich (genau wie viele andere sicherlich auch) jetzt nicht mehr so wahninnig beschäftigt mit meinem Studium und meinem Alltag bin und die Zeit nutzen kann, um anderen eine Freude zu machen. Genau diese Freude ist es nämlich, die ich an diesen „Tagen dazwischen“ unglaublich genieße.

Samstag – Origami

Nachdem wir gestern so viele Servietten gefaltet haben, bin ich heute noch total im Bastelmodus. Ich habe also überlegt, was man noch so machen könnte und habe mich an einen Freund von mir erinnert, den ich am Flughafen kennengelernt habe. Er hat die Angewohnheit seine Telefonnummer nicht einfach nur anzusagen, sondern sie auf einen Origami-Kranich zu notieren und diesen dann zu überreichen. Der Kranich, den er mir damals gab, steht noch heute auf meinem Schreibtisch. Ich habe also den Kranich angeschaut und gedacht, dass ich sowas auch gern falten könnte. Und wann wäre eine bessere Gelegenheit das zu lernen, als jetzt? Gesagt getan. Für den ersten Kranich brauche ich eine kleine Ewigkeit und geschlagene 9 Anläufe. Als er fertig ist, sieht er ziemlich erbärmlich aus. Macht ja nix, denke ich und starte einfach einen neuen Versuch. Ein halbes Bataillon Kraniche später halte ich das erste Papiertierchen in der Hand, mit dem ich zufrieden bin. Und nicht nur das. Irgendwie finde ich das ganze Falten und Basteln unglaublich meditativ. Man konzentriert sich eine Weile auf ein und die selbe Sache, übt sich in Perfektion und darin nicht sofort aufzugeben, wenn etwas nicht gleich funktioniert. Große Weisheiten des Lebens – nur in klein. Wenn also irgendwann die Uni wieder losgeht, bin ich gewappnet. Wenn es stressig wird, falte ich ab jetzt einfach Kraniche.

Sonntag – Der kaputte Wecker

Mein Freund hat mich gestern Abend spontan angerufen mit eröffnet, dass ich ihn jetzt wieder besuchen kann. Ich habe mich riesig gefreut und gleichzeitig sehr erfüllt auf meine „Tage dazwischen“ zurückgeblickt. Ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist mir jedes einzelne Lächeln, das mir diese Woche begegnet ist. Ganz egal ob das meiner Familie, das eines Fremden, oder mein eigenes. Es ist egal wie schwierig das Leben gerade ist, ein kleines ehrliches Lächeln kann wahnsinnig viel bewirken und verbessern. Das Schönste ist, das wir nicht viel dafür brauchen. Wir müssen dafür nicht zwangsläufig wegfliegen, ein Konzert besuchen, oder Schuhe shoppen. Das ist auch schön und jeder von uns freut sich sicher tierisch, wenn es wieder möglich ist – ich mich auch. Aber wir können uns eben unter gegebenen Bedingungen eben genauso gut zum Lachen bringen: mit Worten und liebevollen Gesten. Dieses minimalistische Glück will ich versuchen beizubehalten, wenn das alles vorbei ist.

Während ich diesen Entschluss fasse, drehe ich den Kopf zur Seite um nachzusehen wie spät es ist. Ich brauche ein paar Minuten, bis mir auffällt dass weder die Zeiger weiterrücken, noch die Uhrzeit stimmen kann, die gerade angezeigt wird. Die Uhr muss in der Nacht stehen geblieben sein. Irgendwie passend, denke ich. Zeit und Alltag stehen doch quasi für viele von und still. Die letzte Woche hat mir allerdings gezeigt, dass so ein Moment der Entschleunigung auch ganz angenehm sein kann. Vielleicht habe ich auch leicht reden. Immerhin kämpfe ich gerade nicht ums finanzielle Überleben oder habe einen geliebten Menschen verloren. Trotzdem glaube ich, dass der Alltagstrott uns alle früh genug wieder einholen wird und jeder von uns irgendeine Lösung für die entstandenen Sorgen und Probleme finden. Da bin ich sicher. Das ist nämlich die letzte Sache, die mich die „Tage dazwischen“ gelehrt haben: Bloß nicht die Hoffnung aufgeben. Warum? Na weil das Leben alles in allem wirklich schön ist.